Déforestation : à qui profite le désastre ?

popularité : 6%

L’ampleur de la déforestation – 130 000 km² par an – s’apparente à un désastre écologique et social. Particulièrement concernées : l’Amazonie, l’Afrique centrale et l’Indonésie. En cause, la survie des pauvres, l’industrie agroalimentaire et forestière, le consumérisme des riches. La protection de la biodiversité et l’atténuation des changements climatiques passent nécessairement par un questionnement radical des logiques productivistes et des inégalités.

Problématique complexe aux causes et aux effets multiples, la déforestation correspond d’abord à une évolution mondiale alarmante.

Crise alimentaire, changements climatiques, impasses énergétiques… les tendances lourdes de l’actualité de ce début de 21e siècle, de par leurs connexions plus ou moins manifestes avec le déboisement et la dégradation des forêts, obligent la communauté internationale à enfin donner l’importance qu’il mérite au phénomène. Le déclin rapide des superficies boisées ne date pourtant pas de ce millénaire. A la faveur d’autres lames de fond – l’urbanisation, les pollutions, l’agroindustrialisation, la pauvreté… – aux liens implicites ou explicites avec la déforestation, le constat aurait déjà dû mobiliser les consciences. Sans doute les risques apparaissaient-ils plus éloignés.

Toujours est-il, on le devine, que la diminution avancée du couvert forestier à l’échelle mondiale s’avère intimement liée, dans ses logiques et dans sa portée, aux modèles de production et de consommation privilégiés ces dernières décennies, voire ces derniers siècles.

S’en tenir ici à une approche strictement descriptive ou technique de la problématique ne pourra donc suffire, même si, dans un premier temps, il convient d’en prendre la mesure. Qu’entend-on par déforestation ? Quelle est son ampleur ? Quelles régions et populations du monde concerne-t-elle ? En quoi pose-t-elle problème ? Dans un deuxième temps, nous traiterons des causes évidentes et sous-jacentes de la déforestation, ainsi que de ses principaux moteurs et acteurs, pour ensuite débattre des enjeux cruciaux et des politiques auxquels elle renvoie.

Importance des forêts et ampleur de la déforestation

Aujourd’hui, les forêts naturelles couvrent encore un quart des terres émergées du globe [1] et remplissent toujours de multiples fonctions, tant écologiques qu’économiques, sociales et culturelles. Des fonctions notamment environnementales donc, qui, à la faveur des progrès des connaissances scientifiques, apparaissent chaque jour plus précieuses, à la fois innombrables et inestimables, indispensables à la perpétuation de la vie sur terre.

Contribution au cycle de l’eau, à la régulation du climat, à la protection des sols, au stockage de carbone et plus globalement au maintien et à l’entretien de la biodiversité…, le rôle vital des forêts est avéré. Sans elles, les sécheresses ou les inondations s’amplifient, les terrains s’érodent, le climat se réchauffe, les espèces végétales et animales disparaissent.

Les fonctions sociales, économiques et culturelles du couvert forestier sont elles aussi manifestes… et documentées.

Selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture [2] – la principale agence des Nations unies active sur cette problématique –, les forêts hébergeraient quelque 350 millions de personnes dans le monde.

Pour la Banque mondiale, « dans les pays en développement, 1,2 milliard de personnes dépendent de systèmes d’exploitation agroforestiers qui favorisent la productivité agricole et assurent des revenus » [3].

Et selon le Pnud, plus de 2 milliards d’humains tireraient, à des degrés divers, leurs moyens d’existence, leur bois de feu, leurs plantes médicinales et leurs aliments, des forêts [4]. Non seulement les produits forestiers fournissent des protéines, des matières grasses, des vitamines et des minéraux que ne contiennent pas la plupart des aliments de base, mais ils permettent aussi de combattre la faim lorsque la sécheresse, les inondations, les ravageurs ou les maladies déciment les cultures.

A la dendroénergie (énergie tirée du bois) sont imputables de 7 à 9% de l’énergie consommée dans le monde. Ce chiffre atteint 80% dans plusieurs pays du Sud et dépasse même les 90% au Burundi, en République dominicaine, au Bhoutan, au Népal… [5].

Autre rôle crucial de zones boisées souvent négligées : les mangroves, ces forêts de palétuviers que l’on trouve sur les côtes tropicales et qui n’occupent plus qu’environ 150 000 km² de superficie, sont considérées comme « essentielles aux cycles de vie de la majorité des espèces piscicoles vendues sur les marchés mondiaux » (Banque mondiale, 2004).

Au-delà, l’importance du secteur forestier dans l’économie et le commerce international (330 milliards de dollars, près de 4% des échanges de l’ensemble des matières premières, 14 millions d’emplois…) est une réalité bien établie.

Qu’en est-il dès lors de l’évolution du couvert forestier ? De l’ampleur de la déforestation ?

Si « le monde possède aujourd’hui un peu moins de 4 milliards d’hectares de superficie boisée » (ce total inclut les nouvelles plantations de monocultures d’arbres, quel que soit leur déficit en biodiversité par rapport aux forêts primaires), le déboisement

« se poursuit au rythme alarmant d’environ 13 millions d’hectares par an », c’est-à-dire quelque 130 000 km² annuels, plus de quatre fois la superficie de la Belgique, un quart de la France [6]. Perte nette estimée, après régénération et nouvelles plantations (sans tenir compte donc de la qualité des « forêts » comptabilisées) : 8 millions d’hectares par année, soit 220 km² par jour…

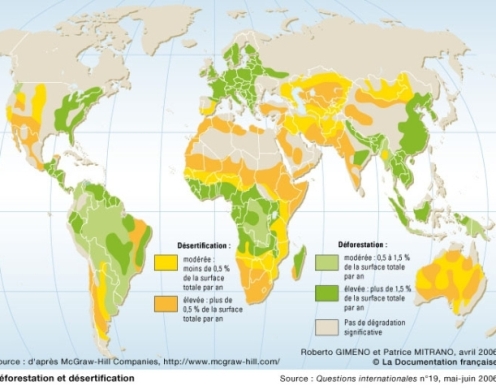

Pour alarmant qu’il soit, le phénomène est inégalement réparti.

Globalement, si les superficies des forêts boréales et tempérées ont stagné ou ont légèrement progressé ces dernières décennies (après avoir plongé ces derniers siècles, particulièrement en Europe occidentale et aux Etats-Unis), c’est d’abord dans les régions tropicales que les forêts reculent à un rythme soutenu depuis le milieu du 20e siècle, rythme qui s’est encore accru au tournant des années 2000.

En témoigne notamment l’évolution récente des superficies boisées des quatre pays qui possèdent à eux seuls pratiquement la moitié de toutes les forêts de la planète : alors que la Russie (1er pays forestier) perd annuellement 0,1 million d’hectares, que le Canada (3e) affiche un solde pratiquement nul et que l’étendue des forêts aux Etats-Unis (4e) progresse de 0,2 million d’hectares, celles du Brésil (2e pays forestier) en revanche régressent de 3,1 millions d’hectares chaque année.

Depuis 1990, on calcule que le Brésil a perdu de la sorte quelque 50 millions d’hectares de forêts, plus de 10% de son couvert total. Les deux autres grands bassins forestiers intertropicaux – la zone Malaisie/Indonésie et l’Afrique centrale – ne sont pas en reste. Ainsi, sur la même période, l’Indonésie a perdu environ 32 millions d’hectares de surfaces boisées, plus d’un tiers de son couvert actuel. Et l’Afrique centrale, 14 millions d’hectares, quelque 6% de ses forêts.

Le Soudan, la Birmanie, la Zambie, la Tanzanie, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe et le Venezuela figurent, derrière le Brésil et l’Indonésie, dans les dix pays dont la diminution nette annuelle du couvert forestier en chiffres absolus est la plus importante. Au rythme actuel, sept Etats perdent chaque année plus de 3% de leurs forêts : les Comores (-7,4%), le Burundi (-5,2%), le Togo (-4,5%), la Mauritanie (-3,4%), le Nigeria (-3,3%), l’Afghanistan (-3,1%) et le Honduras (-3,1%). Trente autres pays affichent des reculs supérieurs à 1% par an [7].

Cas particulier et de taille : la Chine.

A lui seul, son reboisement soutenu explique le faible ralentissement de la déforestation planétaire enregistré entre 2000 et 2005 par rapport aux années 1990. Le couvert forestier chinois s’accroît en effet au taux annuel de 2,2% depuis 2000, ce qui équivaut tout de même à 4 millions d’hectares par an. En 2005, les nouvelles plantations de production s’étendaient déjà en Chine sur plus de 700 000 km²…

Cela étant, le solde mondial annuel reste, on l’a vu, largement négatif et d’autant plus préoccupant que dans nombre de cas, les replantations qui atténuent dans les chiffres l’ampleur de l’hémorragie, diminuent de fait sur le terrain la qualité et l’utilité intrinsèques des forêts, quand elles n’aggravent pas les déséquilibres écologiques.

Autre aspect non reflété par ces tendances générales : la dégradation des forêts sur pied elles-mêmes, du fait des différentes formes de pollution, des coupes sélectives mais destructrices du voisinage, etc. [8]

Causes de la déforestation

L’élucidation des causes de la déforestation est difficile et controversée.

A fortiori lorsqu’il s’agit de désigner les responsabilités et, au-delà, les acteurs qui tirent effectivement profit de la tendance. Celle-ci étant désormais considérée universellement comme un « désastre » ou, pour le moins, comme un « sujet de préoccupation majeur », la mise au jour de ses logiques et le dévoilement de ses gagnants et perdants sont devenus l’enjeu politique, plus ou moins assumé, de nombre d’études et de rapports, de prises de position multiples et de luttes d’influence. La complexité du phénomène, la difficulté de le mesurer dans ses formes diverses et l’hétérogénéité des données produites ne facilitent pas le défi de l’explication causale.

Pour autant, une idée fausse semble en perte de vitesse. Celle, malthusienne, qui attribue invariablement et exclusivement au fléau de la pression démographique le recul des espaces vierges.

L’image dichotomique avait l’avantage de la simplicité : nous sommes tous responsables au même titre de la dégradation irrémédiable d’une nature jusque-là « intacte ». C’est elle ou nous ! Elle sans nous [9]

Conséquence logique pour les courants « conservationnistes » : il faut délimiter des « aires protégées », mettre le capital « naturel » sous cloche, le rendre imperméable aux perturbations de l’homme. Premières victimes de cette conception figée, édénique et désanthropisée de la biodiversité : les populations agroforestières, privées d’accès à leur propre environnement parce que considérées comme principales coupables de sa dégradation. Comme nous le verrons plus loin, c’est se tromper et de diagnostic et de remède.

Une autre idée reçue, moins fondamentale mais répandue dans l’opinion, est à nuancer d’emblée : celle qui confond déboisement et extraction industrielle des « bois précieux ». Or les ressorts de la déforestation ne se limitent pas à l’exploitation commerciale des forêts tropicales. Légale ou illégale, elle n’en est pas même la principale cause. Elle est en quelque sorte, oserait-on dire, « l’arbre qui cache la forêt ». Certes importante et hautement problématique lorsqu’elle n’est pas durable et que les populations locales ne bénéficient pas de ses retombées, la coupe pour l’exportation vers le Nord de grumes d’Indonésie, d’Afrique centrale et d’ailleurs arrive en réalité loin derrière le moteur le plus actif du déboisement qu’est l’agriculture.

L’agriculture sous toutes ses formes : agriculture vivrière bien sûr, mais surtout agroindustrie d’exportation, utilisation croissante du sol pour produire ce que réclame le marché mondial, pour l’approvisionner en céréales, en viande, en huile, en pâte à papier, en carburants...

L’expansion agricole serait ainsi responsable de plus de la moitié des destructions de forêts [10]

Agriculture de subsistance, agrobusiness et « fast wood »

Dans certaines régions du monde, en particulier en Afrique subsaharienne, cette expansion, ce déplacement continu de « la frontière agricole » est d’abord le fait des petits paysans, en quête de parcelles à cultiver.

Non pas que ceux-ci soient par nature les prédateurs inconséquents d’écosystèmes dont ils sont les premiers à payer la dégradation, mais là où le manque de perspectives, de terres et de ressources est tel qu’il n’y a pas d’autres solutions, la pression des pauvres sur les forêts s’accroît inexorablement.

De situations de « cohabitation équitable » avec le milieu forestier – où l’empreinte des communautés locales sur la biodiversité participe à son nécessaire renouvellement – on passe à des situations où la marginalisation des paysans engendre une utilisation non durable des forêts. La technique itinérante du brûlis qui, dans des systèmes agraires à l’équilibre, permet de renouveler la fertilité par la friche, devient dans ces conditions de rareté un vecteur performant de destruction des forêts.

Le lien pauvreté-déforestation, assimilable à un cercle vicieux – le déboisement générant lui-même une série de conséquences dramatiques pour les populations locales –, est modulé par un faisceau de facteurs contextuels, plus ou moins opérants selon les régions.

Parmi ceux-ci : l’orientation des politiques agraires, d’accès à la terre, de développement, la variation des prix agricoles, le droit foncier, l’état des infrastructures, les circuits commerciaux locaux et nationaux… et au-delà, les formes d’insertion dans le marché mondial et les ajustements macroéconomiques auxquels ont été soumis ces dernières années la plupart des pays dans lesquels la pauvreté est devenue « le terreau de la déforestation » [11]

Prendre ces facteurs en considération, c’est admettre que « l’action de développement durable doit se concentrer sur l’évolution économique des populations, sur la réduction des situations de pauvreté et de vulnérabilité », plutôt que sur des « solutions d’ordre strictement écologique » et des « politiques de conservation qui s’attaquent aux symptômes et pas aux causes » [12].

Si la pauvreté prend donc sa part dans la quête de terres agricoles au détriment du couvert forestier tropical, les usages industriels axés sur l’exportation et l’accumulation de profits sous-tendent les pratiques les plus prédatrices. « Il y a déforestation parce que des usages autres sont financièrement plus rentables que l’utilisation durable de la forêt, tout au moins pour les acteurs qui déboisent », explique l’économiste Alain Karsenty du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. « Là où les conditions économiques le permettent, il est plus profitable de faire des plantations de palmier à huile, de cacao ou de soja que d’exploiter durablement la forêt, et a fortiori de la conserver. Il est également souvent plus rentable de convertir la forêt naturelle en plantations d’arbres à croissance rapide pour la fabrication de pâte à papier. » [13]

En ligne de mire, l’agroindustrie, particulièrement florissante en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, qui alimente depuis plusieurs décennies le marché mondial en maïs et en soja (brésilien, argentin…) pour l’élevage européen, en viande pour les fast-foods nord-américains, en huile de palme (indonésienne, malaise, nigériane…) pour l’industrie alimentaire et cosmétique, en pâte de bois et en cellulose pour la fabrication du papier, etc.

L’expansion de l’ensemble du secteur – et par conséquent la pression sur les forêts – est boostée aujourd’hui par la montée en puissance de la demande en agrocarburants, dérivés eux-mêmes, dans leurs différentes formes, de la plupart de ces cultures intensives, qu’elles soient oléifères (soja, palmiers à huile…), riches en sucre (maïs, canne…) ou autres encore (cellulose…).

Si cette industrie génère d’importants bénéfices pour les Etats producteurs et les grands groupes nationaux et transnationaux de l’agrobusiness, la logique et les effets de son mode de production dominant ouvrent sur de sérieuses impasses.

Des impasses qui débordent la seule problématique de la déforestation, pour embrasser notamment celle de la sécurité alimentaire.

Le schéma type est celui de la monoculture homogène à perte de vue, sur d’immenses propriétés foncières, aux méthodes de travail de plus en plus mécanisées, peu coûteuses en main-d’œuvre, mais gourmandes en pesticides et généralement en eau. Socialement, elle présuppose la concentration de la terre et vise la concentration des revenus, le plus souvent au détriment d’importants secteurs du monde rural (paysans sans terre, autochtones, populations agroforestières…), parfois expropriés ou expulsés, le plus souvent laissés en marge, tenus à distance ou intégrés à la force de travail dans des conditions aléatoires, en termes de salaire, de rythme d’activité, d’exposition aux épandages chimiques…

En matière d’impact environnemental, la plupart des études – militantes ou académiques, officielles et non officielles – convergent dans leurs grandes lignes : l’agroindustrie et la monoculture d’arbres à croissance rapide, ce que le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) appelle très pertinemment le fast wood, participent à la dégradation accélérée du milieu ambiant et à l’érosion de la biodiversité.

Le fait est que, de multiples façons et souvent de manière irréversible, ces cultures portent atteinte aux forêts, aux prairies, à la qualité des sols, aux ressources hydriques, à la diversité biologique. Le World Rainforest Movement, principale coalition mondiale d’organisations mobilisées contre la déforestation, parle à juste titre de la création de « déserts verts » à propos de l’extension de ce type de production à haute rentabilité, mais dont les externalités négatives, en termes de pollution, d’épuisement des terres, de consommation en eau, de contamination des nappes phréatiques et de la chaîne alimentaire…, font au mieux l’objet de compensations symboliques de la part des grands noms de l’agrobusiness.

A la logique du profit, le secteur sacrifie volontiers la raison écologique, en plantant par exemple nombre d’espèces exotiques hors de leur région d’origine ou de leur habitat naturel, pourvu que les rendements suivent, que les conditions favorables à la croissance rapide et au développement de l’agroindustrie soient réunies : climat atmosphérique (selon la latitude, la vitesse de pousse peut être multipliée par cinq) et social (malléabilité des acteurs sociaux et politiques) propice, facilité d’accès à la terre et aux forêts, qualité des sols, approvisionnement en eau aisé, résistance aux pollutions, réglementation locale laxiste en matière de cultures transgéniques…

Ces dernières connaissent en effet une progression constante, en dépit des incertitudes et des risques. Sous la pression des multinationales du secteur, plus de la moitié du soja cultivé aujourd’hui est génétiquement modifié. Cela pourrait réduire la demande en pesticides grâce à l’utilisation de variétés moins exposées aux maladies, mais la résistance de ces variétés aux herbicides peut également encourager leur épandage massif. La tendance touche aussi les arbres et en particulier les plantations en rang d’oignons de fast wood, celles-là mêmes que les grands recensements du couvert forestier dans le monde, notamment ceux de la FAO, continuent à comptabiliser au même titre que les forêts naturelles ou primaires, à la richesse en faune et en flore pourtant incomparable.

Ainsi, au Brésil, la recherche s’est portée sur la modification génétique de l’eucalyptus et des essais ont été réalisés sur le terrain, avec pour objectif d’exacerber certaines caractéristiques de l’essence : la vitesse de croissance, la contenance en cellulose et la tolérance au glysophate, cet herbicide de triste réputation pour ses effets secondaires nocifs sur le vivant. Au Chili, deux défis sont en passe d’être relevés : la manipulation des gènes des pins pour les rendre résistants à un insecte (la mite du bourgeon) qui affecte les plantations ; et la modification génétique des eucalyptus pour leur permettre de mieux affronter le froid et pour pouvoir ainsi étendre les plantations – auxquelles s’opposent les indigènes mapuches – vers le Sud et plus haut dans la cordillère [14].

Plus globalement, on l’aura compris, l’expansion de l’agroindustrie exportatrice au préjudice des forêts s’inscrit au centre de la double problématique de la sécurité alimentaire et de la faim dans le monde, que l’on a vue resurgir en 2007 à la faveur de la forte hausse des prix agricoles. Hausse essentiellement provoquée par la demande accrue des économies émergentes, la faiblesse des stocks, l’envolée de la production des agrocraburants et la flambée des prix du pétrole, le tout exacerbé par la spéculation.

Mais hausse qui met surtout en lumière, à travers les crises sociales qu’elle génère en Afrique, en Asie et en Amérique latine, les impasses du modèle – longtemps préconisé par le FMI et la Banque mondiale – du « tout à l’exportation » au détriment des cultures vivrières et des marchés locaux, ainsi que les aberrations de la mise en concurrence des paysans du Sud à la productivité faible, avec les exportations des surplus du Nord, souvent subventionnées, qui inondent les villes des pays en développement [15].

Sur fond de crise alimentaire, la pression sur la terre et donc sur les forêts tropicales a tendance à s’accroître encore. Davantage cependant pour approvisionner le marché mondial en produits agricoles, en viande, en pâte à papier et depuis peu en carburants, que pour privilégier l’agriculture paysanne locale dont dépendent pourtant plusieurs centaines de millions de familles dans les pays du Sud. Derrière le modèle productiviste dominant et non durable qui hypothèque la survie des populations agroforestières, érode la biodiversité et dope les émissions de carbone liées au déboisement, un modèle consumériste se perpétue dans les pays riches et là où la croissance économique permet aux plus fortunés de s’aligner sur les standards occidentaux.

Extraction de bois de feu et de bois rond industriel

Si l’affectation des terres boisées à l’agriculture, à l’élevage et à l’industrie du fast wood constitue donc de fait le principal ressort de la déforestation, d’autres causes directes et indirectes ne peuvent être sous-estimées.

Parmi celles-ci, bien sûr, l’usage non durable des forêts elles-mêmes, qui renvoie lui aussi, pour les régions tropicales, tantôt à la récolte de bois de feu (ou bois de chauffe) par les habitants locaux, tantôt à l’exploitation et au commerce national et international de bois rond industriel.

La première serait de loin la principale consommatrice des ressources ligneuses dans les pays en développement. En Afrique, selon la FAO, 90% du bois prélevé sert de combustible, essentiellement pour le chauffage et la cuisson dans les zones rurales et les quartiers pauvres des villes. Le prélèvement qui se fait d’ordinaire par abattage d’arbres ou ramassage de branches tombées à terre, dépasse largement la coupe annuelle autorisée et apparaît comme « illégal » au regard du cadre juridique existant dans la plupart des pays…

La tendance, similaire en importance dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Asie du Sud (entre 80% et 90% du bois prélevé y sert de bois de chauffe) et moins nette en Asie de l’Est et en Amérique du Sud (+- 50%), correspond à la géographie de la pauvreté dans le monde et appelle moins des explications démographiques, techniques ou ethniques que des analyses politiques des conditions socioéconomiques et culturelles qui amènent des pans entiers des populations nationales à participer activement à la disparition de leurs forêts. Si la dendroénergie est appelée à devenir, face à l’épuisement des combustibles fossiles, une composante significative des politiques énergétiques des pays riches, force est de reconnaître que dans ses formes dominantes actuelles (bois de chauffe dans les pays pauvres), elle crée plus de problèmes qu’elle n’en résout.

Le cas d’Haïti, développé plus loin dans ce numéro d’Alternatives Sud par Ilionor Louis, illustre bien l’impact calamiteux de l’inégale répartition des richesses et du dénuement d’une majorité de la population sur des forêts qui ne couvrent déjà plus que 3,7% du territoire national et continuent à disparaître au rythme d’environ 1% par an. Ces pauvres qui déboisent et produisent du charbon de bois pour alimenter les cuisines populaires de tout un pays sont aussi les premières victimes des effets de pareil désastre écologique, en particulier des dégâts des inondations qui en résultent. Au-delà, Ilionor Louis souligne le manque d’efficacité des alternatives techniques ou partielles – promotion de réchauds améliorés, utilisation de gaz de pétrole liquéfié… – et fait de la lutte contre la pauvreté et de la redistribution, les conditions préalables à un reboisement durable.

A côté de la pauvreté, l’autre grand motif d’extraction réside dans l’alimentation du marché mondial par l’industrie de l’exploitation forestière. Si l’Europe, l’Amérique du Nord et le Japon, rejoints par la Chine ces dernières années, dominent de la tête et des épaules le commerce international du bois en tant que principaux producteurs, exportateurs et importateurs des produits de la sylviculture, là où les problèmes les plus aigus se posent en matière de déforestation, de dégradation ou de gestion non durable des forêts, c’est dans l’abattage abusif, destructeur et illégal tel qu’il a tendance à être pratiqué dans les régions tropicales.

Souvent, la coupe elle-même fait déjà plus de dégâts qu’elle ne le devrait. « Partout en région tropicale, les pratiques inappropriées continuent largement de prévaloir, au détriment du bien-être de la main-d’œuvre et de la population locale, de l’efficacité et de la durabilité de l’environnement » [16]. En cause donc, les dommages collatéraux de l’abattage sélectif de « bois précieux », l’absence de plans d’exploitation, les débardages dévastateurs, le manque de contrôle, la construction anarchique de routes de pénétration, etc. Les organisations internationales, comme l’OIBT (Organisation internationale des bois tropicaux) et la FAO, ainsi que les principaux centres d’étude indépendants (CIRAD, CIFOR…) en conviennent : malgré le poids relatif minoritaire des forêts tropicales dans l’approvisionnement en bois du commerce mondial , leur surexploitation est une réalité et l’illégalité des pratiques atteint des proportions démesurées.

Le pourcentage de grumes prélevées illicitement, usinées sur place ou propulsées sur le marché international, dépasserait régulièrement les 50% (au Brésil, au Cameroun, au Ghana…), voire les 75% (en Indonésie…). Globalement, l’exploitation illégale représenterait au moins un tiers du volume du bois tropical échangé chaque année. La tendance, selon Alain Karsenty du CIRAD, connaîtrait même un essor soutenu. Si cet accroissement provient sans doute du comportement prédateur des compagnies forestières, il serait d’abord le résultat de l’introduction par les Etats locaux de tentatives de régulation de l’exploitation par des contraintes de gestion et d’organisation territoriale, les nouvelles lois créant logiquement de nouveaux hors-la-loi... Mais l’essor de l’illégalité renvoie aussi à des dynamiques plus complexes, variables selon les pays et les niveaux de développement.

Ainsi par exemple, là où les Etats ont mené des politiques volontaristes de développement de l’industrie locale du bois, appuyées sur l’interdiction d’exporter des grumes non usinées, les surcapacités de transformation atteintes « produisent un effet d’irréversibilité : le coût social et politique du désinvestissement est trop élevé pour être une option retenue, et la fuite en avant dans l’exploitation illégale est une solution implicitement admise. » [17] C’est notamment le cas en Indonésie et en Malaisie où les niveaux officiels de prélèvements soutenables sont constamment et copieusement dépassés pour pouvoir alimenter l’industrie à satiété.

Ailleurs, c’est d’abord la quasi-absence de l’Etat ou son caractère mafieux ou les deux à la fois – absence de moyens et forte corruption – qui laissent les coudées franches aux entreprises forestières détentrices de confortables concessions. En Afrique, le secteur demeure largement dominé par les groupes européens (Rougier, Pasquet, Danzer, Alpi, Fipcam…), mais aussi malais, libanais et chinois (la Chine, premier importateur mondial de bois rond industriel depuis 2004 – et premier exportateur de meubles… –, importe à elle seule la moitié des grumes en provenance des régions tropicales). Des réformes importantes ont toutefois été entreprises ces quinze dernières années visant à doter les Etats nationaux de codes forestiers plus contraignants, de modalités d’adjudication plus équitables, d’outils de surveillance, de quotas de coupe à transformer localement, etc. Avec des résultats inégaux et parfois contradictoires.

En effet, l’introduction de nouvelles exigences pour les compagnies forestières a entraîné des restructurations et une concentration accrue du secteur. D’où une marginalisation et une « informalisation » croissante des filières d’approvisionnement pour les usages nationaux. « Ce phénomène est, en partie, lié à l’extraversion de l’industrie du bois, notamment en Afrique centrale, où les grandes entreprises exportent de 80% à 100% de leur production. Les consommateurs africains désargentés doivent se rabattre sur un secteur semi-artisanal en pleine expansion (il représente près du double de la production du secteur industriel au Ghana et au moins le quadruple en RDC), dont l’impact écologique peut être redoutable. Enfin, les niveaux élevés de corruption et l’implication personnelle fréquente du milieu politique et administratif dans l’économie forestière minent les systèmes de régulation. » [18]

Deux rapports publiés en 2008 confirment, pour la République démocratique du Congo, l’échec des réformes du domaine de la foresterie. Le premier, élaboré par Global Witness en charge de l’Observation indépendante des forêts (OIF), souligne, dans ses conclusions, « l’absence complète de contrôles significatifs, une ambiguïté juridique et un manque de pratiques standardisées, laissant le secteur dans une situation d’anarchie et conférant un terrain propice aux pratiques abusives et frauduleuses ». Le second, produit par le Panel d’inspection de la Banque mondiale, stigmatise surtout le manque de considération pour les populations locales et l’environnement dont ont fait preuve les réformes de l’exploitation industrielle du bois, soutenues par la Banque elle-même. Ailleurs, les experts de Greenpeace décrivent par le détail « le pillage » des forêts d’Afrique centrale par les multinationales, au mépris des autochtones, de la faune et de la flore, et du droit local...

En Europe et en Amérique du Nord surtout, en amont ou en aval de la sensibilité en hausse des opinions publiques à cette facette de la déforestation – « la main basse des consommateurs des pays riches sur les bois précieux tropicaux » –, de multiples initiatives publiques et privées ont vu le jour, destinées à favoriser une exploitation forestière durable dans les pays du Sud. Notamment par le biais de la « certification ». Toutes ne se valent cependant pas. Elles varient en crédibilité selon les méthodes de vérification mises en oeuvre, selon les critères retenus quant à l’origine et la nature des produits, selon qu’elles émanent des entreprises du secteur, des Etats ou des ONG, ou encore de combinaisons de ces différents acteurs … Les plus opportunistes de ces initiatives sont peu convaincantes, les plus officielles sont peu contraignantes, les plus contraignantes sont peu respectées. Certaines toutefois ont permis des améliorations sensibles.

Urbanisation, exploitation minière, barrages, tourisme, pollutions, incendies…

Outre la consommation non durable de bois et la pression de l’agriculture et de l’élevage sur les forêts, d’autres causes de la déforestation sont encore à mentionner. Et d’abord, d’autres usages du sol qui grignotent sensiblement le couvert forestier tropical.

Des phénomènes aussi globaux et évidents que l’urbanisation et la construction d’infrastructures bien sûr – dans le sud et l’est de l’Amazonie brésilienne et le long de l’Amazone et de ses affluents, d’immenses étendues sont désormais classées « zones urbaines » et peuplées aujourd’hui d’environ 70% des 14 millions d’habitants que compte la région –, mais aussi des intrusions et des impacts plus précis et dévastateurs liés à la prospection et aux exploitations minières et pétrolières, à la construction de grands barrages, à l’établissement d’implantations touristiques, ou encore, dans les mangroves, à l’élevage industriel de crevettes…

En la matière, les exemples abondent où les opérations sont conçues et réalisées par des investisseurs extérieurs, non seulement au détriment des forêts et des écosystèmes locaux, mais aussi à l’insu des populations des lieux concernés, dépossédées de leurs terres et de leurs ressources ou victimes directes des nuisances et des pollutions occasionnées.

Eléments clés de ces diverses formes de pénétration dans les forêts : les routes. Encouragée par les autorités pour « mettre en valeur » de nouvelles régions, leur construction, privée ou publique, planifiée ou anarchique, signe l’arrêt de mort à terme de forêts jusque-là préservées, par les effets en chaîne qu’elle déclenche. Les conséquences d’une exploitation ciblée – d’acajou, d’or, d’argent ou d’autres ressources précieuses – sont souvent plus destructrices que l’exploitation elle-même.

Ainsi, en Amazonie, une fois les premiers exploitants passés, « les routes servent de voies d’accès à un mélange détonant d’occupants sans titre, de spéculateurs, de grands propriétaires terriens et, invariablement, de bandits armés. Tous ces requins atteignent le cœur jusque-là impénétrable de la forêt, puis détruisent les pistes et changent la disposition des lieux pour faire croire qu’ils sont chez eux.

L’appropriation des terres par la corruption, l’intimidation et la falsification de titres de propriété est tellement répandue qu’elle porte un nom : ‘grilagem’, du mot portugais ‘grilo’, ‘criquet’. Ceux qui s’y adonnent, les ‘grileiros’, sont depuis longtemps connus pour leur talent à faire ‘vieillir’ prématurément de prétendus titres de propriété dans un tiroir où ont été placés des criquets affamés » (National Geographic, 2007). A l’exception d’un petit nombre d’autoroutes nationales et fédérales, la quasi-totalité des routes d’Amazonie ont été construites illégalement.

Les feux de forêts constituent une autre menace permanente pour les régions tropicales boisées.

Près de la moitié seraient volontaires, pour déboiser et par la suite, on l’a vu, pour cultiver. L’autre moitié sont accidentels et ont tendance à s’accroître, en raison de la diminution des pluies, consécutive au… déboisement des forêts pluviales. L’aggravation des sécheresses liées au réchauffement de la planète amplifie encore les risques et les effets d’incendies susceptibles de dévaster des régions entières.

Les effets destructeurs de certaines pollutions, des pluies acides, des attaques de ravageurs – insectes, maladies, nématodes, parasites… – entrent aussi en ligne de compte. Selon la FAO, s’il est difficile de quantifier les impacts réels, il est avéré que « la rapidité des transports et la libéralisation du commerce », ainsi que l’expansion des « monocultures » au préjudice de la biodiversité « ont favorisé la diffusion des ravageurs » [19]. Encore une fois donc, les causes de la déforestation apparaissent intimement liées aux modèles productivistes et consuméristes dominants.

Déforestation et changements climatiques

Depuis le début des années 2000, pratiquement chaque semaine nous apporte de nouvelles données qui indiquent comment les changements climatiques affectent déjà profondément et affecteront davantage encore le couvert forestier mondial (Alternatives Sud, 2006).

Ainsi, il nous a été donné de voir comment la prolifération de certains insectes consécutive à des canicules répétées en régions tempérées ou à des hivers exceptionnellement doux en zones boréales pouvait hypothéquer la survie des principaux massifs forestiers de la planète. La propagation du dendroctone du pin ponderosa dans l’ouest du Canada, par exemple, constitue l’infestation la plus importante jamais enregistrée en Amérique du Nord. Si en 2005 elle avait déjà fait perdre, en volume de bois tué, l’équivalent de six ans de récolte à la Colombie britannique, elle pourrait affecter d’ici à 2013, 80% des pins à maturité de cette province canadienne, et s’étendre vers le Nord [20]

A l’inverse des impacts du réchauffement de la terre sur les forêts, le rôle de ces dernières dans l’atténuation des changements climatiques, et en particulier dans la limitation des émissions de gaz à effet de serre, a également pris beaucoup de relief ces dernières années. Pour devenir peut-être la bouée de sauvetage d’une communauté internationale en quête de solutions efficaces et consensuelles. Dès lors, la future politique climatique mondiale, discutée lors du Sommet de Bali en décembre 2007, va-t-elle permettre en retour de renverser la tendance en matière de déforestation ? Réussir, au nom de la réduction globale des émissions de carbone, là où les scientifiques, les mouvements écologistes, indigènes ou paysans et certaines politiques publiques ont échoué ces dernières décennies ?

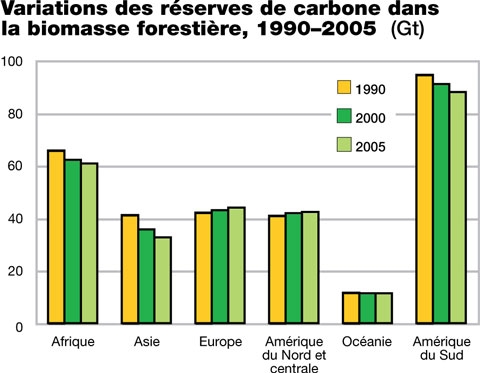

Bien qu’elles aient longtemps été sous-estimées, voire ignorées ou contredites, les estimations convergent enfin : la déforestation, à son rythme actuel, est responsable d’environ 20 à 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, principales causes du réchauffement de la planète. Plus précisément, la destruction de la forêt tropicale provoque chaque année plus de rejet que l’ensemble du secteur des transports à travers le monde. Dans les pays du Sud, 35% des émissions sont dues au déboisement et jusqu’à 65% dans les régions les plus pauvres.

D’une part donc, c’est connu, les forêts absorbent et stockent naturellement du carbone en grande quantité , d’autre part, sous les tropiques, elles permettent aussi la formation de nuages qui contribuent à limiter le réchauffement en réfléchissant la lumière du soleil. Elles jouent un rôle crucial dans le refroidissement et l’assainissement de l’atmosphère, dans la provision d’eau douce et de pluie. La forêt amazonienne, à elle seule, emmagasine le plus grand volume d’eau douce de la planète et rejetterait dans l’air 20 milliards de tonnes de vapeur en une seule journée.

Bref, la préservation des forêts apparaît aujourd’hui essentielle à l’efficacité des efforts mondiaux entrepris pour atténuer les changements climatiques.

D’autant plus depuis que le rapport Stern, du nom de l’ancien vice-président de la Banque mondiale, est venu corroborer en 2006 que les initiatives de réduction de la déforestation étaient dans l’ensemble moins coûteuses que celles entreprises dans d’autres secteurs. Quatre stratégies au moins sont envisagées : la diminution de la déforestation et de la dégradation des forêts ; la reforestation ; l’augmentation de la densité de stockage de carbone du couvert forestier existant ; et enfin, la revalorisation des produits issus des forêts, visant à rendre cette forme d’occupation des sols plus rentable que d’autres…

Le Protocole de Kyoto - établi par les Nations unies en 1998 et entré en vigueur en 2005 - permettait déjà aux pays développés, via le mécanisme de développement propre, de « réduire leurs émissions » en finançant des projets de reforestation dans les pays du Sud (Alternatives Sud, 2006).

Si, à en croire la FAO, les retombées sur le secteur forestier en sont encore à ce jour très modestes, la qualité environnementale des projets financés est également pour le moins controversée. L’idée débattue fin 2007 lors du Sommet mondial de Bali sur le climat, pour donner suite au Protocole de Kyoto au-delà de 2013, consiste à ajouter à ce mécanisme des dispositifs récompensant les Etats qui luttent contre la déforestation. « Il s’agirait de rémunérer ainsi les tonnes de carbone qui ne seront pas parties en fumée » [21]. De rétribuer les « déforestations évitées ».

De nouveau, le projet prête le flanc à plusieurs niveaux de critiques.

Techniques d’abord, de faisabilité. Comment mesurer la « déforestation évitée » ? R. Pirard et A. Karsenty identifient trois difficultés :

![]() « la légitimité de l’extrapolation à partir des tendances historiques ; - la capacité d’estimation des scénarios de référence de type prédictif ; - enfin, la possibilité réelle d’imputer à différentes politiques publiques la baisse du taux de déforestation et, plus encore, d’en mesurer l’effet net » [22].

« la légitimité de l’extrapolation à partir des tendances historiques ; - la capacité d’estimation des scénarios de référence de type prédictif ; - enfin, la possibilité réelle d’imputer à différentes politiques publiques la baisse du taux de déforestation et, plus encore, d’en mesurer l’effet net » [22].

Le risque est grand en effet qu’un tel dispositif incite à accélérer le déboisement avant l’entrée en vigueur du mécanisme, récompense de fait les pays qui ont déjà déboisé tout ce qui pouvait l’être, génère des réductions fictives d’émissions, rémunère des diminutions de déforestation qui auraient de toutes façons eu lieu, ouvre la porte à diverses formes de chantage à la coupe et nourrisse un nouveau marché d’expertise et de consultance forestières…

Au-delà des problèmes de faisabilité en effet, il est à craindre que les mesures préconisées exonèrent à moindres frais les pays du Nord de leurs responsabilités et avantagent plus les entreprises forestières, leurs plantations et leurs consultants que les forêts tropicales elles-mêmes et leurs habitants.

Ce point de vue, partagé par la plupart des organisations sociales internationales actives contre la déforestation, comme la Global Forest Coalition, le World Rainforest Movement, le Forest Peoples Programme et l’International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forest, va de pair avec l’analyse selon laquelle ce nouveau système mondial d’incitants financiers à réduire la déforestation, plutôt qu’identifier et freiner ses véritables moteurs et ses principaux responsables – la pauvreté dans les régions tropicales, les intérêts de l’industrie et le consumérisme des pays riches –, risque en réalité de finir par récompenser, dans sa mise en application, les entreprises et les gouvernements qui la stimulent [23]

Parmi les grands promoteurs d’initiatives et de nouveaux mécanismes visant à la « réduction des émissions dues à la déforestation (RED) », figure la Banque mondiale, mobilisée elle aussi pour une « meilleure gestion forestière », susceptible d’« accroître les revenus en milieu rural » et d’« aider l’ensemble de la planète à atténuer le changement climatique de façon plus énergique ».

Moyens préconisés : une activation des « marchés du carbone actuels (qui) n’exploitent que très peu les bénéfices potentiels du CO2 lié aux forêts » et des incitants publics et privés au déboisement évité et au reboisement [24]. Mais, que ces politiques soient menées dans le cadre du projet de « Partenariat mondial pour les forêts », imaginé par la Banque dès 2006 de concert avec les grandes ONG conservationnistes, les Etats et les entreprises, ou à travers le « Fonds de partenariat pour le carbone forestier », lancé à Bali fin 2007, elles font aussi l’objet de sévères critiques.

Des critiques qui portent d’abord sur la prééminence des approches globales fondées sur le marché… et ses vertus philanthropiques.

« Bien que la Banque mondiale favorise un financement mixte pour la déforestation évitée, elle est in fine une importante pionnière et partisane de l’échange de carbone. Les économistes de la Banque insistent sur le fait que seuls les marchés pourront rapporter assez de fonds pour assurer l’efficacité des efforts mondiaux d’atténuation des changements climatiques. De fait, le plan de financement de son Fonds de partenariat pour le carbone forestier suppose que celui-ci sera financé presque entièrement par des fonds commerciaux à partir de 2014 » [25]

Les populations tributaires des forêts d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine et leurs organisations représentatives nourrissent quant à elles de vives craintes à l’égard du peu de cas que les initiatives de la Banque en matière de foresterie du carbone, font des questions sociales et de droits humains.

« Comment une organisation si favorable ces dernières années aux industries d’extraction, à l’exploitation forestière marchande, à l’agrobusiness et aux plantations à croissance rapide tiendrait-elle compte des droits, des réalités et de l’avis des peuples autochtones ? ». Plus d’un indice technique permet en effet de comprendre que, dans leurs formes actuelles, les nouveaux dispositifs de primes aux pratiques prétendument durables, à l’extraction à impact réduit et aux activités de reboisement finiront par profiter d’abord à de grands concessionnaires commerciaux, aux sociétés d’exploitation forestière et de plantation industrielle [26]

C’est désormais une évidence, l’apparent consensus dans la mobilisation mondiale pour atténuer le réchauffement climatique en préservant les forêts est lourd de contradictions et d’intérêts antagoniques, lorsqu’il n’aggrave pas lui-même le problème.

Solutions politiques locales, nationales ou mondiales ?

Quelles politiques dès lors mettre en œuvre aux niveaux nationaux et international pour renverser la tendance périlleuse de la déforestation, au bénéfice prioritaire tant des populations locales que de l’équilibre environnemental global ? D’apparence ingénue, la question en contient d’autres.

Le principal défi à relever se situe sans doute moins dans la formulation technique idéale de ce en quoi devrait consister une gestion « durable » des forêts – une gestion qui assure leur renouvellement – que dans la désignation des espaces réels de souveraineté. A qui revient-il d’énoncer, d’exécuter ou de garantir une exploitation raisonnée des terres et des ressources forestières ? A qui appartiennent-elles et au nom de quels intérêts sont-elles gérées ?

Dans ce débat comme dans d’autres, une première ligne de fracture oppose les tenants d’une privatisation des forêts – au motif que le propriétaire privé est plus enclin que l’autorité étatique à garantir la reconstitution d’un bien dont il tire son revenu [27] – aux défenseurs d’une gestion publique théoriquement seule à même d’orchestrer l’accès aux richesses forestières en privilégiant l’intérêt national.

Si les premiers semblent faire peu de cas du comportement essentiellement prédateur des grands concessionnaires forestiers, particulièrement là où les velléités de régulation ne font pas le poids, les seconds nourrissent cependant peu d’illusions sur les capacités réelles d’intervention de bon nombre d’Etats du Sud et, dans les pays où les gouvernements disposent des moyens de leur politique, sur l’orientation effective des arbitrages opérés entre les intérêts de l’industrie forestière, de l’agrobusiness, des communautés locales et de l’environnement.

Un deuxième clivage distingue les niveaux de pouvoir : régime international, souveraineté nationale ou gestion

communautaire ?

« Les forêts ne sont pas considérées comme des biens publics mondiaux alors qu’elles fournissent plusieurs de ces biens publics comme le maintien de la biodiversité ou l’atténuation des changements climatiques », regrette le CIRAD. « Elles sont soumises à la stricte souveraineté des Etats. Un pays peut actuellement laisser détruire ses forêts pour la production de biocarburants ou par l’exploitation illégale du bois. La question d’une gouvernance mondiale des forêts se pose de manière de plus en plus pressante » [28].

Ce à quoi certains pays du Sud ont tendance à répondre aujourd’hui sur le mode des déclarations du président brésilien Lula : « Les pays riches sont malins, ils édictent des normes contre la déforestation, après avoir détruit leurs propres forêts » [29] Et de s’appuyer sur une étude réalisée par l’Institut brésilien de recherche agronomique (Embrapa), où il est démontré que l’Europe n’a conservé que 0,3% des forêts existant il y a huit mille ans, contre 69% au Brésil…

Cela étant, malgré les réformes des codes forestiers nationaux et les réglementations environnementales engagées ces dernières années, souvent à l’instigation des grands bailleurs internationaux, les politiques de plusieurs Etats tropicaux restent sous le feu des critiques des défenseurs de la nature et des mouvements populaires locaux.

En particulier les politiques forestières du Brésil qui, en dépit de mesures draconiennes prises par le gouvernement Lula (interdiction d’abattage dans certaines zones, conditionnalités environnementales au crédit public…), continuent à donner priorité aux appétits du secteur agroindustriel, grand pourvoyeur de devises, spécialement en période de hausse des cours mondiaux des denrées alimentaires et des carburants... En face, les associations de lutte contre la déforestation y trouvent de nouvelles raisons d’appuyer l’idée d’une transmission de la propriété des forêts des Etats vers les communautés locales, probablement plus sensibles à la nécessité de maintenir leur pérennité ; « les hommes qui vivent de la forêt étant ceux qui la font vivre ».

C’est dans cet esprit que s’inscrivent les douze principes de l’« Initiative de Mumbai – Porto Alegre pour les forêts », lancée en 2004 et 2005 par une convergence d’organisations sociales des cinq continents. On y plaide bien sûr pour la préservation des forêts et le respect des droits et des intérêts des populations qui les habitent ou en sont tributaires, mais on y invite aussi les gouvernements à fournir un environnement politique, juridique et social favorable à la gouvernance des forêts par les communautés elles-mêmes. On y dénonce enfin la marchandisation de la nature, l’exploitation forestière et les plantations industrielles, ainsi que les dénommés projets de développement et de conservation de certaines ONG et institutions internationales, « qui provoquent la déforestation et la dégradation des forêts, le déplacement des populations forestières ou la perte de leurs moyens de subsistance ».

Il n’y a cependant pas de solution simple pour, à la fois, lutter contre la pauvreté qui entretient un cercle vicieux avec la déforestation, et brider les intérêts des industries d’exportation et le consumérisme des pays riches. La démarche implique « un ensemble de politiques locales et globales qui doivent par ailleurs être cohérentes entre elles. Cela va de la valorisation des produits issus de l’agriculture et de l’exploitation forestière durables » à des politiques structurelles de redistribution foncière, de soutien aux marchés locaux, d’appui technique à l’agriculture de subsistance et à l’agroforesterie, de développement des rendements agricoles par des méthodes écologiques, de régulation drastique des fronts pionniers dédiés aux cultures d’exportation, de sécurisation juridique du statut des forêts et de leur intégration dans l’aménagement du territoire et la planification de sa gestion, de renforcement des systèmes de contrôle, etc. [30]

De multiples études indiquent que la productivité des forêts gérées durablement suffirait largement à couvrir l’ensemble de nos besoins.

A condition bien sûr, touchons du bois, d’oser mettre en cause les configurations actuelles du commerce mondial, les modes de production sur lesquels il s’appuie et les modèles de consommation qu’il alimente...

Le chantier est immense et complexe, mais, on l’aura compris, la lutte contre la déforestation n’a de sens que couplée aux défis de la crise alimentaire, des changements climatiques, des impasses énergétiques et des inégalités dans le monde.

Editorial de Alternatives Sud, Paris – Louvain-la-Neuve, Syllepse – CETRI, 2008

Par Bernard Duterme site Michel Collon septembre 2008

Transmis par Linsay

Bibliographie

Alternatives économiques (2008), « La pauvreté, terreau de la déforestation », Paris, n°265.

Alternatives Sud (2006), « Changements climatiques : impasses et perspectives », Paris-Louvain-la-Neuve, Syllepse-CETRI, Vol. XIII, n°2.

Banque mondiale (2004), www.go.worldbank.org/IEG2T30IS0.

Banque mondiale (2007), « La Banque mondiale recommande une meilleure gestion de la forêt et une utilisation plus soutenue des marchés de CO2 », Communiqué de presse n°2007/114/DEC.

Berthelot J. (2008), « Démêler le vrai du faux sur la flambée des prix agricoles mondiaux », www.france.attac.org.

Carrere R. et Colchester M. (2005), « The World Bank and forests : a tissue of lies and deception », www.wrm.org.uy.

CIFOR (2008), www.cifor.cgiar.org.

CIRAD (2007), Atelier international sur les politiques forestières et la « déforestation évitée », www.cirad.fr/fr/presse/communique.php?id=305.

CIRAD (2008), www.cirad.fr/fr/regard_sur/foret.php.

Delacote Ph. (2008), « La pauvreté, terreau de la déforestation », Alternatives économiques, n°265.

Duterme B. (1999), « Comment la déforestation a aggravé l’ouragan Mitch », Amérique centrale, édition spéciale.

FAO (2007), Situation des forêts du monde 2007, Rome.

FAO (2008), www.fao.or/forestry.

Forest People Programme (2008), Le Fonds de partenariat pour le carbone forestier, Moreton-in-Marsh, Briefing de FPP, février.

Global Forest Watch (2008), www.globalforestwatch.org.

Griffiths T. (2007), ‘RED’ Alerte rouge ? La ‘déforestation évitée’ et les droits des peuples autochtones et des communautés locales, Moreton-in-Marsh, FPP.

Houtart F. (2008), Les agrocarburants, manuscrit à paraître.

Karsenty A. (2003), « Les causes sous-jacentes de l’essor de l’exploitation illégale des bois tropicaux », Actes du XIIe Congrès forestier mondial, Québec, Bibliothèque nationale du Québec.

Karsenty A. (2006), « Enjeux méconnus de l’économie du bois », Le Monde diplomatique, juillet.

Karsenty A. (2007), « La conférence de Bali sur le climat – interview », www.pacte-ecologique.org.

Lamotte Ph. (2008), « Main basse sur les forêts tropicales », Le Vif/L’Express, 4-10 avril.

Lovera S. (2007), « La disminucion de la deforestación en el Convenio sobre el Clima : ¿se trata de financiar bosques, plantaciones o empresas forestales ? », Cobertura Forestal, www.globalforestcoalition.org.

National Geographic (2007), « Amazonie : que reste-t-il de la forêt ? », n°89, février.

OIBT (2006), www.itto.or.jp/live/PageDisplayHandler?pageId=199, 25 mai.

Pirard R. et Karsenty A. (2007), « Changement climatique : faut-il récompenser la ‘déforestation évitée’ ? », Nature sciences sociétés, 15(4).

Pnud (2000), www.undp.org/povertyreport/exec/french.html.

Reyes O. (2008), « Cuando el dinero crece en los arboles », www.tni.org.

Rossi G. et André V. (2006), « La biodiversité : questions de perspectives », Annales de géographie, vol. 115, n°651.

United Nations (2008), Non-legally binding instrument on all types of forests, Resolution adopted by the General Assembly, 62/98.

The Canadian Chamber of Commerce (2007), www.chamber.ca.

World Rainforest Movement (2007), Transgenic Trees, Montevideo, WRM Briefing.

World Rainforest Movement (2008), www.wrm.org.uy.

Zacharie A. (2008), « Investir dans la souveraineté alimentaire », Imagine, n°67, mai-juin.

Le numéro est présenté en Une sur www.cetri.be

[1] CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.)

2008

[2] (FAO, 2008)

[3] (Banque mondiale, 2004)

[4] (Pnud, 2000)

[5] (FAO, 2007)

[6] (FAO, 2007)

[7] (FAO, 2007)

[8] (World Rainforest Movement, 2007).

[9] (Rossi et André, 2006).

[10] (Delacote, 2008 ; FAO, 2007).

[11] (Alternatives économiques, 2008).

[12] (Rossi et André, 2006)

[13] (Karsenty, 2007)

[14] (World Rainforest Movement, 2008)

[15] (Berthelot, 2008 ; Zacharie, 2008)

[16] (FAO, 2007)

[17] (Karsenty, 2003)

[18] (Karsenty, 2006)

[19] (FAO, 2007)

[20] (The Canadian Chamber of Commerce, 2007).

[21] (Alternatives économiques, 2008)

[22] (2007)

[23] (Reyes, 2008).

[24] (Banque mondiale, 2007)

[25] (Griffiths, 2007).

[26] (Forest People Programme, 2008 ; Lovera, 2007).

[27] (www.libres.org)

[28] (CIRAD, 2007)

[29] (Le Monde, 1er mars 2007).

[30] (Delacote, 2008).

Commentaires